糖尿病腎症・神経症とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、日本国内でで失明を含めた視覚障害の原因の第2位となっています。

糖尿病の患者様の血液は、糖が多く固まりやすい状態になっており、網膜の毛細血管を詰まらせたり、血管の壁に負担をかけて眼底出血を引き起こします。そのため、網膜の血流や栄養状態が悪くなってしまい、糖尿病網膜症の原因となってしまいます。

糖尿病は内科的治療と同時に定期的な眼科の通院で糖尿病網膜症の進行を見逃さないことが重要です。

糖尿病で高血糖状態が続くと、まず全身の細い血管に障害が起こります。目や腎臓には細い血管がたくさんあるため、糖尿病になると目や腎臓に障害が起こりやすくなります。目に酸素を運ぶための毛細血管に血中のブドウ糖が多くなると異常をきたし、血管に瘤(こぶ)ができたり、詰まったりして、血液の流れが悪くなります。

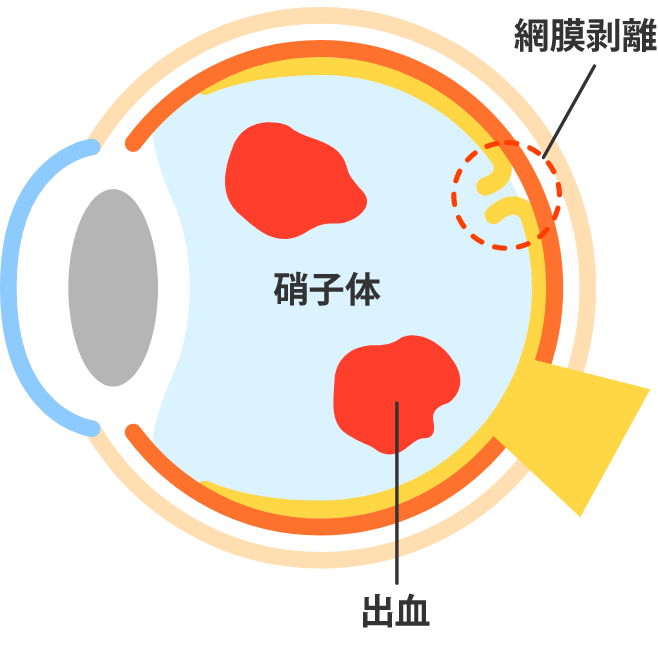

そうして網膜が酸欠状態に陥り、その結果として新しい血管(新生血管)を生やして酸素不足を補おうとします。新生血管はもろいために容易に出血を起こします。

また、出血すると網膜にかさぶたのような膜(増殖組織)が張ってきて、これが原因で網膜剥離を起こすことがあります。

単純網膜症で、視力が良好な段階であれば、食事療法、運動療法、薬物療法などにより、血糖値をコントロールすることで病変の悪化を防ぐことができます。

血糖値を安定した状態に保つことができれば、小さな出血などは自然に消えることもあります。もちろん、ほかの治療を行う場合でも、血糖コントロールは継続することが必要です。

単純網膜症でも視力の低下がみられる場合、あるいは前増殖網膜症の段階になると、レーザーで網膜を焼く「光凝固」を行います。

特に視力を出す網膜の中心を黄斑と言いますが、その部分に浮腫が発症した場合、部分的に光凝固を行い、浮腫を軽減させることが出来ます。

黄斑に浮腫が出現し、視力低下を生じた場合は抗VEGF剤(VEGF=血管内皮増殖因子、新生血管の元となるもの)を硝子体内に注射することで、浮腫を軽減させ、視力の改善が期待できます。

硝子体の中で大出血が起こったり、網膜の表面に増殖膜ができ網膜剥離になったときは、手術が必要になります。

手術により、最近では高い確率で網膜剥離も治せるようになりました。しかし、糖尿病で網膜の神経組織が傷んでいるため、剥離が治っても視力回復は不十分なことがあります。

当院では、十分な設備、環境が整っていますので、日帰りで硝子体手術にも対応することが可能です。

糖尿病網膜症は、早期発見、早期治療が非常に重要です。

糖尿病の治療と並行して、定期的に眼科での検査、診察を受けましょう。

MENU

CLOSE

WEB予約 |

LINE |

アクセス |

TEL |